馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

x

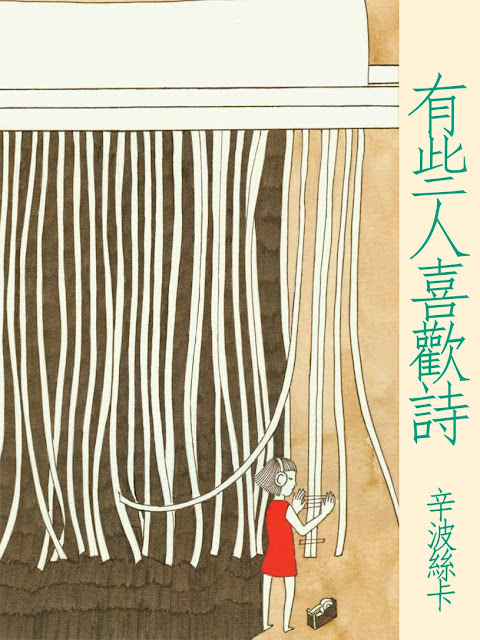

《字花》第三十七期

May-Jun 2012

---------

字花語

洪曉嫻

收收埋埋

張翠瑜 野草•字花 專訪吳萱人

封面專題:有些人喜歡詩

羅樂敏 啟首語

林蔚昀 我不認識辛波絲卡──給我所懷念的波蘭女詩人

林蔚昀 辛波絲卡選譯

彭礪青 日光之下有新事──辛波絲卡與日常性

俞若玫 愈黑,她的詩愈亮──讀辛波絲卡雜感

沈柏丞 巨大的數目

隱匿 隱匿的辛波絲卡

葉英傑 1998年,我遇上辛波絲卡

鍾國強 繼續保持不知道──以閱讀和翻譯來追摹辛波絲卡

字花編輯室 像辛波絲卡的種種可能

專訪

葉梓誦譯 我寧願被介紹為dentist或是tourist甚麼的──與詩人夏宇對談

移印

Julius Hui x 也斯〈冕葉〉手稿

土製大師

李可穎 喬治•奧威爾(George Orwell)

易服

Vvn Ho x 《鯉魚門的霧》

漫畫騎劫文學

Ahko〈太陽下山了•上〉

植字練習

鄺嘉寶 不要學習浪

林夢娟 詩兩首

游善鈞 我沒有生氣

江皓昕 豆花故事

植字

梁秉鈞 城市魅彩(九首)

凌越 我的詩神,請俯身下來� 依依草原� 太陽纖長的金色觸手

楊小濱 購屋指南� 女銀行物語

鄧正健 詩人倆

洪慧 我們親愛的動物園� 在那些愚蠢的時候

飲江 上帝的表妹如是說(也不是塗鴉)

灰明 許願

程異(Jeremy Tiang)著 謝曉虹譯 蕩遊

專題:呻窮

安東尼 啟首語

李維怡 鬼母雙身記

許煜 通過布魯塞爾的列車

魂遊 我可沒有光環:這是一種選擇

阿修 貧窮的前夜

專欄

曹疏影 糖球罐子 美麗的雷電

周耀輝 紙染上了藍 (一)三生。三鞠躬。三姨�

喧囂與躁動

文學踩入劇場

馮程程 五問新文本

肥力 《手塚》──附帶放射性的人文關懷

劉紹銘 民國香火

關天林 對象•三維•自我──關於《呼吸詩刊》創刊號陳錦昌詩作的閱讀筆記

鄭聖勳 「辣妹呢?」──評駱以軍《西夏旅館》

吳國鈞 保守中前進──美雅•漢森•露芙。

書寫的人

周漢輝 我所瞥見的底層微光

37期封面專題:有些人喜歡詩:辛波絲卡

有些人喜歡詩:辛波絲卡

啟首語

� 羅樂敏

對於一位看透死亡、甚至不忘拿墓誌銘來幽自己一默的詩人,真讓我們連悼念她也得戰戰兢兢,生怕她在天之靈溫柔地嘲笑我們過份嚴肅認真地談論她,畢竟我們只是緊隨其後步向死亡的「路人」。我們甚至可以推想,從一隻六足交疊的蟲屍想到人類不比萬物的生死榮枯更為重要的辛波絲卡,實不願有任何鋪張的讚美,並把她推成舉世無雙的重要詩人——但毫無疑問的是,她的詩往往帶我們重新進入日常生活,挖掘微瑣之事的奧秘,或許我們更應勾勒自身的生活和閱讀的軌跡去告訴她:謝謝妳的詩讓我們踮起了腳尖,視線剛好越過遮擋生活的牆壁。

在波蘭工作和生活的林蔚昀以漢語直接接觸波蘭文裡的辛波絲卡,向我們展示未曾曝光的中譯詩句,同時帶領我們踏上她和辛波絲卡在人生際遇裡交錯的腳蹤。個人經歷和閱讀的歷程交疊相融,成為選譯的底曲,我們不但讀到熟悉的辛波絲卡,也聯想到譯者在異鄉中跟詩句不謀而合的偶然和機遇。

彭礪青和俞若玫則展現了兩個閱讀脈絡裡辛波絲卡的「日常」,前者把她的詩對照了波蘭二戰前後的詩歌環境,突出她的詩的日常性;後者遊走於辛波絲卡的幽默感、她機敏的詩句和香港昏昧的現實環境,肯定辛詩從沉重而來的輕巧,將穿透幽明,抵抗日常的荒謬。

詩人私密的閱讀經驗將告訴我們辛波絲卡如何像分散的投影,落在不同詩人的身上,卻又同歸於一。被詩人鴻鴻譽為「海邊的辛波絲卡」,且能在「從雅俗不忌的微不足道事物中,見出永恆真理」的隱匿,看到辛波絲卡的自我早已消失不見,卻成為一種藏在世界背後的聲音;葉英傑自言受辛波絲卡影響甚深,道出她的精鍊和偉大;閱讀之外,鍾國強更願意用翻譯去展現了辛波絲卡在漢語中的另一面貌,唯有如此,才能保持發現自己和他人的可能性。

或許,如果真有強烈的悲哀,我們不懂得辛波絲卡。懂她的人自會在她墓前莞爾一笑,獻上一枝花,默念她的〈天空〉:

分為天與地——

這並非思索整體的

合宜方式。

只不過讓我繼續生活

在一較明確的地址,

讓找我的人可以

迅速找到我。

我的特徵是

狂喜與絕望。

37期專題:呻窮

呻窮

啟首語

� 安東尼

第一次知道「窮」,大概是小學寫生字,老師想必是從最簡單的金錢角度解釋這個價值觀,但那時身無分文的我,為甚麼沒想到把這個字安放到自己身上,已經沒有印象。也不記得要多大,只是成長中一旦有了這一種窮的自覺,便猶如中了解不開的惡意程式,它不影響電腦運作,只是以不斷提醒你已經中毒的方式來進行騷擾,並在朋輩間不斷流傳,久而久之,大家便開始誤以為不過是多安了一個防毒軟件。

身為藝術工作者,魂游大概也感受到病毒的蔓延,無奈於應對父母、朋友關於她工作和收入的疑團。文中流露的安貧樂道姿態,並非對生活的困乏視而不見,只是通過家書的自述,作者重新發現�肯定了在貧富二元以外的基本生活,城市感染的,不過是無意義的惡意程式。

李維怡的故事中,處處可見城市以金錢為上的貧富觀念,自覺娶不起香港老婆的世華到內地相睇;眾所周知卻每天發生的非法迫遷手段,與財力成正比的安居權利。被剝削者的生活,陰魂不散地填滿了一次又一次不得不作的前景糢糊的抉擇,並非為了過好一點,只是讓日子不至於太差。

五十年代的香港誕生不少關心基層的作品,可對已經「看」得太多的我們來說,大概只像千遍一律的城市佈景,人物都成了素材。阿修的文章道出了作品背後另一道縱向風景。香港淪陷的三年零八個月期間,殘酷異境成為了路標,把作家引進了「貧窮的前夜」,戰爭前後的作品轉向,正是他們自省、更生過程,絕非當下一刻的感時憂懷。

對許煜來說,窮,是一種不能滿足的狀態,在通過布魯賽爾的列車上,乘客借用語言的隔閡,嘗試創造一個斷絕記憶的遊戲,但早已消逝的幸福回憶卻已像沿途風景早早埋伏在車窗外,遊戲短路,理性的目標倒頭來嘲笑乘客當下的空虛、貧乏。

|