馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

x

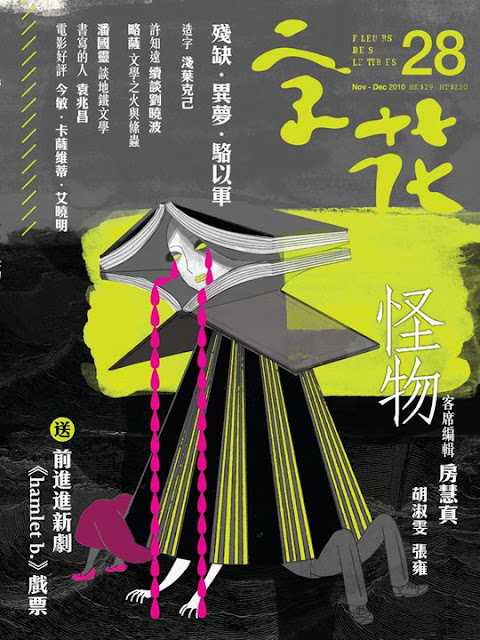

特集.怪物

客席編輯:房慧真

胡淑雯�張雍

...

專題:殘缺.異夢.駱以軍

造字.淺葉克己

許知遠.續談劉曉波

略薩.文學之火與絛蟲

潘國靈.談地鐵文學

書寫的人.袁兆昌

電影好評.今敏.卡薩維蒂.艾曉明

送:前進進新劇《hamlet b.》戲票

目錄有待更新

第28期 字花語

字花語

書寫羊齒葉的靈魂/張歷君

據說,在十八世紀的法國,有一名修道士竟然在自己的「科學文獻」中,記下了這樣一個只能算是空想的「科學實驗」:

將 一枚大羊齒葉放在火上燃燒,燒成灰燼後,放在盛水的燒杯中攪拌均勻,然後從燒杯下面慢慢加熱。於是,水漸漸蒸發,一會兒,隱藏在無形的灰燼中的羊齒葉形狀 便浮出水面,就像葡萄的靈魂會變成紅寶石那樣,呈現出羊齒葉的結晶。呈鋸齒狀的羊齒葉邊緣從不斷蒸發著的水中一點兒一點兒地展現出來,這是神奇的再生的一 瞬間。

面對這個被金森修稱為「物質之夢」的「科學實驗記錄」,實證主義的科學史家大概會嗤之以鼻,視之為煉金術士的一派胡言罷。然而,試問 在我們這些用死心眼做著寫作之夢的人們中間,又有誰沒有夢想過,在自己的寫作實驗裡讓羊齒葉的靈魂從死灰中重生呢?每一代的文學人在各自短暫的人生旅途 中,各各不惜一切、點燃自己有限的生命,其目的大概也不過是為了延長這個表面看來不切實際的「物質之夢」罷。

榮格(C. G. Jung)在《回憶、夢、思考》(Memories, Dreams, Reflections)中,曾經談及他晚年所作的一個夢:

我 在遠足途中的一條山間小道上,極目四望,陽光燦爛,風景如畫。路邊有一個小禮堂,禮堂的門微微地開著,我走了進去。令人奇怪的是,聖壇上沒有聖女的畫像, 也沒有殉難的十字架,卻擺放著非常漂亮的花束。就在這時,我看見聖壇前面的地板上,有一個瑜珈師正對著我,他坐如蓮花,寂然入定。我走近一看,發現他長著 我的面孔。我驚駭而醒,想道:「哈,他是一個正觀想我的人,他作了夢,我就是他的夢。」我知道當他醒後,我就不存在了。

「他夢故我在」。我們不知道那位瑜珈師甚麼時候夢醒,但至少我們知道,在他夢醒之前,我們仍然可以在紙和筆之間延續我們此岸的「物質之夢」。

於是,這個學年新一屆的「筆可能」又開始了,因為我們仍然依戀著那塊羊齒葉的靈魂。

---更正啟事//

敬 請讀者留意,第27期《字花》特集 p.28 梁文道〈苦札記─關於憤怒〉文中第四段「在你享受愛慾身心沉醉之際,它就像白噪音一般地存在於背景之中」,括號內之文字非原文所有,乃手民之誤及校對疏 忽,萬望見諒。此外,同一期 p.33 工人文學獎「啟首語」第四段首句亦應為「葉愛蓮小說〈玫瑰的名字〉,乍看之下似乎是一個辦公室女郎的故事,與一般印象中的工人文學相去甚遠。」為此謹向作 者道歉,並向各位讀者致歉。

第28期字花﹣﹣特集卷首語

怪物

運詩人

2007年夏天《單向街》面市,書腰上的那串文字:「三十歲的年輕說故事人,正在一塊一塊拔下插在靈魂上的玻璃」,文字截取自駱以軍的賜序。後來宅心仁厚的編輯跟我說,原來選定的文案更聳動,截取自書中的〈犧牲〉一篇:「我的父母養我至今,終於將我養成一具怪物」。

「怪物」自報家門至今,已三年有餘,結婚亦三年有餘,「怪物」的下落如何?實是有人接手去養,怪物坐大,越來越回不去了。怪物的朋友們,例如交不到朋友的永澤君,例如孤僻陰鬱的維若妮卡,後來我還遇到他們,依然那麼怪,怪得那麼迷人,總寫不盡。

也想看看別人怎麼寫「怪物」,於是有了這個專題。

第28期字花﹣﹣小專題:殘缺者.異夢獸.駱以軍

啟首語

�高俊傑

「媽的!原來你們都是瘋的!」像意外落單的外星人,終於在地球上尋回同類般,駱以軍以一副感動得快哭的表情看著我們。這場重聚發生在座談會完結,一行人走進某日本料理店後的晚上。而我總錯覺那夜誤闖進另一星球的,是首次近距離接觸駱以軍的我。

眼 前這個壯得像頭熊一樣而表情變化卻像孩子般,不斷說故事逗趣不斷笑教一室的人都感到舒愜親切的駱以軍,真的是那位以要命的長句故意製造閱讀障礙,並永遠把 讀者拋擲至黯夢的無限迴廊的作家?疑惑其後自然煙消雲散,在翻到第二期字花書寫的人一欄,駱以軍以「一個吞食世界同時被世界驚嚇的怪獸」來形容同代小說家 之後。

在座談中駱以軍接連拋出一個又一個的故事,四版的講稿中可盡見這種在不同故事之間往來穿梭的神奇技藝,以及與董啟章、梁文道三人間的互動與調笑製造了狀似他不斷描述的那些好友們長大後重聚的氛圍:時而靈光乍現,時而充斥令人莞爾的爛笑話。

但 同樣是這位被董啟章稱為有強大書寫意志的作家,卻自我認定為殘缺者:無法企及那些美好的人格,或者對某種人生路徑的想望。我始終無法辨認清楚,他在談起某 事某人某種想法時,臉上的表情是哭是笑。我只能想像這隻不斷被驚嚇復又持續溫柔地喃喃細語的怪獸,一面笑,將生命中的悲劇看待成鬧劇,稍稍減輕那些壓垮我 們的重量 (王德威在《遣悲懷》序中的說法),一面非常認真的在悲傷。複雜而相互衝突,一如他所有的作品。

某種殘缺成就了 一位作家敏感、細銳的書寫。這種說法我們大概不算陌生。陳寧的〈倖存者的下午〉一文,也許讓人窺見,何以駱以軍能夠擺脫那些噩夢及憂鬱的情緒:他始終張開 自己,迎向種種的困厄,讓風暴當中所有被破壞、消蝕的碎片,甚至沙塵蔽日後,那正午的黑暗都通過自己。楊佳嫻的〈變形記:讀西夏旅館〉便指出,這位倖存者 更將自己聯繫到歷史上的倖存者,穿越名為遺忘的風沙。恰如本雅明筆下的歷史天使:說故事者駱以軍身上背負著的靈魂,驅使他被風暴不斷推向未來之時,仍然竭 力喚醒死者。我甚至可以想像,這個巨大的身軀坐在書桌前小心翼翼地傾聽,直至抵達「外邊」的邊界,然後把所有在時間裏被泯滅的聲音抄滿紙上的姿勢。只因那 些或瑰麗、或幽深的妄想必需有人講述下去,作為某種明證。

然後我幾乎真的看見一隻巨獸在拿著頭蓋骨,靜靜的啃吃著異夢,並轉過頭來,露出靦腆的笑容。

|