馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

x

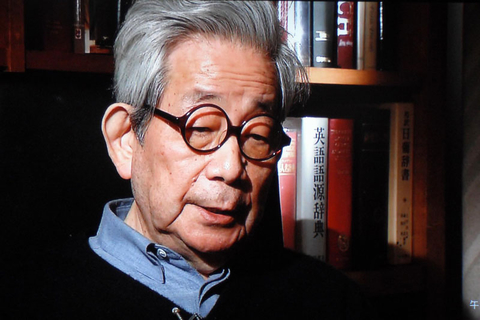

大江健三郎:小说家是平凡的

我想在臨死之前燒掉所有未完成的手稿和所有筆記本。我要把我想重印的書以及其他一切我不想重印的書都挑選出來

薩拉·費伊|採訪許志強|譯

大江健三郎作為日本最著名的作家之一,儘管同樣是以一名討人嫌的活動家而知名,可大江本人卻多半是一位快樂的滑稽角色。他身穿運動衫,一貫的謙虛和輕快,極為坐立不安,微笑從容安詳。

大江於1936年出生在日本四國島的一個小村莊,所受的教育讓他相信天皇是神。1994年大江領取諾貝爾文學獎,隨後卻拒絕了日本最高藝術榮譽“文化勳章”,因為它與他的國家過去的天皇崇拜相聯結。這個決定讓他成為舉國極有爭議的人物,這是他在寫作生活中時常佔據的一個位置。

早在1963年,年輕的大江已經贏得令人垂涎的芥川獎。評論界將他譽為三島由紀夫以來最重要的作家。

薩拉·費伊:在你職業生涯的早期,你採訪了許多人。你是一個很好的採訪者嗎?

大江健三郎:不不不。好採訪是把以前從未談到過的某種主題揭示出來。我沒有能力成為好的採訪者,因為我根本不能提煉某種新的東西。

1960年,我作為入選的五位日本作家代表團成員去訪問毛澤東。我們是作為抗議日美安全保障條約運動的成員去那兒的。我在五個人當中年紀最小。我們見到他時很晚——凌晨一點鐘了。他們把我們帶到外面一個漆黑的花園裡。黑得都看不見附近有茉莉花,可我們能聞得到它。我們開玩笑說,只要我們循著茉莉花的香味,就會走到毛那兒了。他是個令人難忘的人物——個頭非常大,尤其是以亞洲的標準看。他不准我們提問,不直接跟我們談話,而是跟周恩來總理說。他從他的著作中引用他本人說過的話——逐字逐句——從頭到尾都是這樣,他有很大一罐香煙,煙抽得很兇。他們說話時,週不斷把罐子從毛澤東那裡慢慢挪開去——開玩笑地——可毛不斷伸手把它慢慢挪回來。

次年我採訪了薩特。這是我第一次去巴黎。薩特是我生活中的主要人物。像毛一樣,他基本上是在重複他已經發表過的那些話,因此我就停下來不做筆記了。他還說人們應該反對核戰爭,但是他支持中國擁有核武器。我強烈反對任何人擁有核武器,但是我沒法讓薩特對這一點產生興趣。

薩拉·費伊:你在政治上的積極行動給你惹來過麻煩嗎?

大江健三郎:我對“二戰”最重要的記憶,便是使用原子彈和1945年沖繩的大規模自殺。前者我寫了《廣島札記》,後者我寫了《沖繩札記》。

沖繩戰役期間,日本軍方下令沖繩沿岸兩個小島上的人自殺。他們告訴他們說美國人是那樣的殘忍,他們會強姦婦女,把男人殺掉。他們說在美國人登陸之前他們自殺是要更好的。每戶人家發給兩枚手榴彈。在美國人登陸那一天,五百多人自殺身亡。祖父殺死兒孫,丈夫殺死妻子。

我的觀點是,駐紮在島上的防守部隊的領導人要為這些死亡負責。相比我的書出版的七十年代那個時候,目前的右翼對我的攻擊看來國家主義色彩是要濃得多了,具有復活的天皇崇拜的成分。他們宣稱說,島上那些人是死於一種效忠天皇的美麗純潔的愛國主義情感。

薩拉·費伊:你認為1994年拒絕文化勳章是對天皇崇拜的有效抗議嗎?

大江健三郎:就這一點來說它是有效的,讓我意識到我的敵人——就“敵人”這個詞基本的意義而言——是在何處,意識到他們在日本社會和文化當中是採取何種形式。不過,為將來其他受獎者拒絕領獎而開闢道路,據此而言它是無效的。

薩拉·費伊:你試圖在你的小說中傳達政治信念嗎?

大江健三郎:在我的小說中,我沒有想要訓誡或是說教。但在我那些關於民主的隨筆文章中,我確實想要教導。對我來說,核武器的問題過去和現在都是一個基本問題。反核的行動主義,簡言之,是反對一切現存的核武器裝備。在這一點上,事情絲毫都沒有改變過——而我作為這場運動的參與者也絲毫沒有改變。換句話說,這是一場毫無希望的運動。

薩拉·費伊:你有一些小說是採用了一種知識分子構想——通常是有個詩人,他 的作品你讀得入迷,然後融入書中。《新人啊,醒來吧!》中是布萊克,《空翻》中是RS托馬斯,還有《天堂的迴聲》中是金芝河。這是做什麼用的呢?

大江健三郎:我小說中的思想和我當時在讀的詩人和哲學家的思想是聯結的。這種方法也可以讓我告訴人們那些我覺得是重要的作家。

我二十來歲的時候,我的導師渡邊一夫告訴我說,因為我不打算去做教師或文學教授,我就需要自學。我有兩種循環:以某一個作家或思想家為中心,五年一輪;以某一個主題為中心,三年一輪。二十五歲之後我一直那麼做。我已經擁有一打以上的三年周期了。

在研究某一個主題的時候,我經常是從早到晚都讀書。我讀那個作家寫下的所有東西,還有和那個作家作品有關的一切學術著作。

薩拉·費伊:你怎麼挑選研究對象呢?

大江健三郎:有時候這是我閱讀的東西帶來的自然結果。例如,布萊克引導我去讀葉芝,而葉芝引導我讀但丁。平時純屬巧合。

我在大不列顛參加一個巡迴書展時,在威爾士停留了三天,把要讀的書讀完了。我去當地一家書店,讓工作人員推荐一些英文書。他拿出那個地區一個詩人的集子,並且警告我說這書賣得不太好。那個詩人是RS托馬斯,而我把他們店裡有的全都買下了。

讀他的時候,我意識到他是我人生那個階段可以讀到的最重要的詩人。我覺得他和瓦爾特·本雅明有許多共同之處,雖說他們看起來很不同。這兩個人都涉足世俗和玄秘之間的那道門檻。然後我把自己看作是和托馬斯、本雅明的那種三角關係中的存在。

薩拉·費伊:聽起來,外出旅行時,絕大部分時間你都是在旅館房間裡用來讀書了。

大江健三郎:是的,沒錯。我參加一些觀光活動,但是對好菜好飯沒有興趣。我喜歡喝酒,可我不喜歡去酒吧,因為要跟人打架。

薩拉·費伊:你為什麼要跟人打架呢?

大江健三郎:至少在日本,不管什麼時候碰上那種有天皇崇拜傾向的知識分子,我都要發怒。對這個人的回應勢必讓我開始惹惱他,然後就開始打架了。自然嘍,只是在我喝得太多之後才打起來的。

薩拉·費伊:你的這種描述好像是在說,你是透過作家的棱鏡看世界的。你的讀者是透過你的棱鏡看世界的嗎?

大江健三郎:當我為葉芝、奧登或RS托馬斯感到激動時,我是透過他們看世界的,但我並不認為你可以透過小說家的棱鏡看世界。

小說家是平凡的。這是一種更為世俗的存在。世俗性是重要的。威廉·布萊克和葉芝——他們是特別的。

薩拉·費伊:你覺得和村上春樹、吉本芭娜娜這些作家有競爭嗎?

大江健三郎:村上是用一種清澈、樸實的日本風格寫作的。他被譯成外語,受到廣泛閱讀,尤其是在美國、英國和中國。他是以三島由紀夫和我做不到的某種方式在國際文壇為自己創造了一個位置。

日本文學中這樣的情況確實是第一次發生。我的作品被人閱讀,但回過頭去看,我是否獲得了穩固的讀者,這我是沒有把握的,即便是在日本。這不是競爭,但我想看到我更多的作品被翻譯成英語、法語和德語,在那些國家中獲得讀者。我沒有想要為大量讀者寫作,但我想和人們接觸。我想告訴人們那種深深影響了我的文學和思想。

作為畢生閱讀文學的那種人,我希望去傳播那些我認為是重要的作家。我的第一選擇會是愛德華·薩義德,尤其是他那些晚期著作。如果我看起來總像是沒有在傾聽,那我是在考慮薩義德。

薩拉·費伊:你和三島由紀夫的關係讓人發愁。

大江健三郎:他恨我。我的《十七歲》發表時,三島給我寫信說他非常喜歡它。但在另一封信里三島寫道,我是那樣的醜陋真讓他吃驚,這封信發表在他的書信選中。人們通常是不會發表這樣一封侮辱人的信的。例如,在納博科夫的書信中,那些明顯侮辱人的信件並沒有發表出來,直到雙方都去世為止。可三島是出版社的上帝,他無論想要出版什麼都會得到允許。

薩拉·費伊:你在一篇隨筆中寫道,只有三類人跟他們交談是有趣的:對許多事情所知甚多的人;到過一個新世界的人;或是體驗過某種奇怪或恐怖事情的人。你是哪一種?

大江健三郎:我有一個密友——一位傑出的批評家——聲稱和我沒有對話。他說,大江不聽別人說話;他只講他腦子裡的想法。我不認為事情真是那樣,我不覺得我是那種聽起來有趣的人。我沒見過很多大事情。我沒到過新世界。我沒體驗過很多古怪的東西。我經歷過很多小事情。我寫那些小小的經驗,然後對它們做出修改,通過修改重新體驗它們。

薩拉·費伊:你所有的作品都是透過你的個人體驗折射出來的嗎?

大江健三郎:我不是用某種預定的想法開始寫一部小說的,要讓人物帶有什麼傾向或是如何創造某種人物。

對我來說,這全都是那種闡釋行為所要做的事情。在修改和闡釋的過程中,產生新的人物和情境。這是和實際生活非常不同的一個層面。在這個層面上,那些人物顯現出來而故事自行生長。

可我所有的小說都是以某種方式講述我自己,我作為年輕人、有個殘疾兒的中年人和老年人的所思所想。相對於第三人稱,我養成了用第一人稱的風格。這是一個問題。真正好的小說家是能夠用第三人稱寫作的,但我用第三人稱從來都寫不好。從這個意義上講,我是個業餘小說家。雖說過去我用第三人稱寫過,人物卻不知怎的總是像我本人。原因在於,只有通過第一人稱我才能夠確定我內在的現實。

薩拉·費伊:大江光經常作為人物出現在你的小說裡。

大江健三郎:我和他生活了四十多年了,寫他已經成為我文學表達的支柱之一。我寫他就是為了表明,殘疾人是如何意識到他自己的,那樣做有多麼困難。在他很小的時候,他就開始通過音樂表達他自己——他的人性。通過音樂他能夠在某種程度上表達悲哀這樣的概念。他進入一個自我實現的過程。他在那條路上一直走了下來。

薩拉·費伊:你獲諾貝爾獎時,你家裡是怎麼反應的?

大江健三郎:我家裡對我的評價沒有變。我坐在這裡讀書。光在那兒聽音樂。我另一個兒子,東京大學生物化學專業的學生,還有我女兒,索菲亞大學的學生,他們在飯廳裡。他們並不希望我獲獎。晚上九點左右來了個電話。光接的電話——這是他的一個嗜好,他可以用法語、德語、俄語、漢語和韓語準確地說“餵,哪位?”於是他接了電話,然後用英語說,不,接著又說,不。然後光把話筒遞給我。是瑞典學院諾貝爾評委會的號碼。他問我說:您是健三郎嗎?我問他是不是光代表我拒絕諾貝爾獎了,然後我說,抱歉了——我接受。我把電話放下,回到這張椅子上,坐下來,對我家裡宣布說,我獲得了這個獎。我的妻子說,沒弄錯吧?

薩拉·費伊:她就說了這個?

大江健三郎:是的,而我的兩個孩子什麼都沒說。他們只是悄悄走到他們房間裡去。光繼續聽音樂。我從來沒有對他說起過諾貝爾獎的事情。

薩拉·費伊:他們的反應讓你失望了吧?

大江健三郎:我走回去讀我的書,但我忍不住想要知道,是否絕大多數家庭都是這樣反應的。然後電話鈴開始響起來。五個小時裡沒有停過。我認識的人。我不認識的人。我的兒女只是想讓那些記者回家去。我拉上窗簾,給我們一點隱私。

薩拉·費伊:獲這個獎有什麼不利方面嗎?

大江健三郎:獲這個獎沒什麼特別負面的東西——但是也沒什麼特別正面的東西。到我獲獎那個時候,記者在我家門外集合了三年了。日本媒體往往是過高估計諾貝爾獎候選人的價值。即便是那些並不欣賞我文學作品的人,或是反對我政治立場的人,聽說我有可能獲獎時,也都對我感興趣了。

諾貝爾獎對你的文學作品幾乎是沒有意義的,但是它提高你的形象,你作為社會人物的地位。你獲得某種貨幣,可以在更加廣闊的領域裡使用。但是對作家而言,什麼都沒有變。我對我自己的看法沒有變。只有幾位作家在獲得諾貝爾獎之後繼續寫出好作品。托馬斯·曼是一個,福克納也是。

薩拉·費伊:在光剛剛出生之後,你對他會活下來是沒有把握的。

大江健三郎:醫生告訴我,他存活下來的機率是很小的。我覺得他會很快死掉。

光出生幾週後,我去廣島旅行。我看到很多原子彈倖存者把某個已經死去的人的名字寫在燈籠上,讓它在河裡漂流。他們注視著燈籠流向河對岸——死者的靈魂進入黑暗之中。我想要加入。我把光的名字寫在燈籠上,心想,因為他是一個很快就要死去的人了。那個時刻,我都不想活了。稍後我把我做的事情告訴了一個朋友,一個新聞記者,他女兒是在廣島原子彈期間死去的。他說,你不該做那種多愁善感的事情。你得不停地工作。後來,我承認我做的事情是最為糟糕的那種多愁善感。從那以後我改變了態度。

薩拉·費伊:為什麼你不把光作為小說的主要人物了呢?

大江健三郎:大約十年前,我就不以直截了當的方式寫光了,但他一直是露面的。他變成為最重要的小角色。正因為光一直是我生活的組成部分,所以我喜歡讓殘疾人一直出現在我小說中。他是作為我生活的支柱——不是作為一種實驗起作用的,這一點很重要。我總是在想,他將如何接受和擁抱這個我正在變老的事實。

大約是五六年前,我的憂鬱症發作了一回。每隔兩三年我都要發作一回——通常是由於擔心核武器,或是沖繩,或是我這一代當中有什麼人過世了,或是我的小說看來是否不再有必要了。我通過每天聽同一張CD唱片克服它。去年,我想要努力在小說中描述這種體驗。我能夠記得的是貝多芬的鋼琴奏鳴曲第23號,可我記不得是誰演奏的。當時我問光,我聽的那個演奏家是誰,他記得:弗里德里希·古爾達。我問,1967年?而光說道,1958年。

總而言之,大概我人生的三分之一是致力於閱讀,三分之一是致力於寫小說,而三分之一是致力於和光一起生活。

薩拉·費伊:你遵守哪一類寫作時間表?

大江健三郎:一旦我開始寫小說,我每天都寫,直到結束為止。通常我早晨七點醒來,工作到大約十一點鐘。我不吃早飯。我只喝一杯水。我覺得那 樣對寫作是最好。

薩拉·費伊:你說過,對你來說寫小說就是回到你成長的那個森林村莊的一種途徑。

大江健三郎:兩者是重疊的——我虛構的森林和我兒時的家園。我的童年時代我已經寫過很多次了。真實的和想像的全都混雜了起來。

有一度我在森林裡畫那些樹木的速寫,想要學習它們的名字。我患了感冒。我躺在床上,看起來我好像活不長了。我會死嗎?我問道。我母親說,即便你死了,我也會把你再生出來的。我問,那會不會是另一個孩子呢?而她說道,我會把你知道的所有事情,你讀過的所有書都教給那個孩子的。

薩拉·費伊:回顧你的人生,你覺得你選擇的是一條正確的道路嗎?

大江健三郎:我在家裡度過我的生活,吃我妻子煮的食物,聽音樂,和光在一起。我覺得我是選擇了一個好職業——一個有趣的職業。每天早晨,我醒過來意識到,要讀的書我根本就讀不完。這是我的生活。

我想要在完成一部作品之後死去——這個時候我已經寫完了,剛好可以讀了。小說家夏目漱石的職業生涯非常短,是從1905年到1916年。有關他的著名故事是,就在臨死之前他說,我這會兒死掉的話就成問題了。他根本就不打算死。在日本,如果作家死了,留下未完成的手稿,有人就會將它出版的。我想在臨死之前燒掉所有未完成的手稿和所有筆記本。我要把我想重印的書以及其他一切我不想重印的書都挑選出來。

薩拉·費伊:你覺得對一個作家來說擁有信仰是一種負擔嗎?

大江健三郎:日語中,負擔這個詞有“重”這個字在裡頭。我並不認為宗教——信仰——是一種“重”負,我覺得有親緣關係的那些作家和思想家,他們和我分享我那種和信仰有關的思想和情感。我把向他們學習弄成了一種習慣。其他有些作家我覺得不親近,因為我沒有和他們分享與信仰有關的思想和情感。例如,托爾斯泰就不是一個我覺得親近的作家。

我並沒有信仰,我也不覺得將來我會有,但我不是一個無神論者。我的信仰是一個俗世之人的信仰。你可以把它叫做“道義”。一生中我獲得了某些智慧,可一向只是通過理性、思考和經驗。我是一個理性的人,我只是通過我自己的經驗工作。我的生活方式是一個俗世之人的生活方式,而我就是那樣來了解人類的。如果有一個區域,通過它我遭遇那種超凡的存在,那就是過去四十多年裡我和光的共同生活。通過我和光的那種關係,通過我對他音樂的理解,我瞥見了那種超凡的存在。

我不祈禱,但是有兩件事情我每天都要做。一是閱讀我信任的思想家和作家——這件事情我每天早晨至少做兩小時。二是關心光。每天晚上,我把光叫醒到洗澡間去。他回來睡覺的時候,出於某些原因他沒把毯子蓋在身上,於是我用毯子把他給蓋上。把光帶到洗澡間去是一種儀式,而對我來說是具有一種宗教的調子。然後我服下夜酒,上床去睡覺。■

薩拉·費伊為《巴黎評論》記者,許志強為浙江大學人文學院教授

原文自:http://culture.caixin.com/2012-11-09/100458998.html |